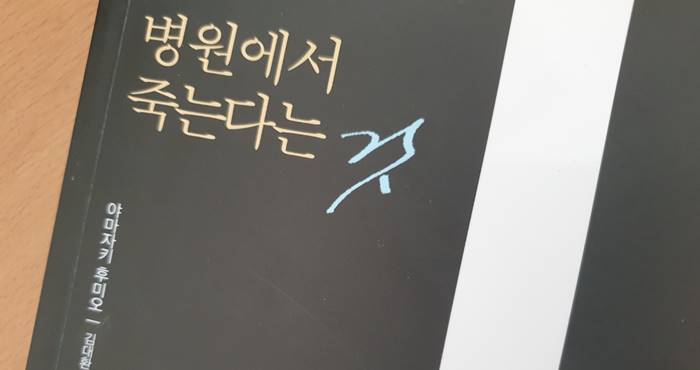

야마자키 후미오가 쓰고, 김대환이 옮긴 책 ‘병원에서 죽는다는 것’을 읽었다. 나을 가망이 전혀 없는 다섯 명의 말기 암 환자가 치료를 계속하다 생의 마지막 순간을 맞이하는 이야기를 담은 책이다.

이 책이 2005년에 처음 소개되었을 때, 하다못해 2011년에 1쇄 개정판이 나왔을 때라도 읽을 수 있었으면 얼마나 좋았을까 하는 아쉬움이 있지만, 늦게나마 읽을 수 있었던 것을 다행으로 여겨야 할 정도로 ‘병원에서 죽는다는 것’이 내게 남긴 여운은 길었다. 많이 팔린 데는 다 까닭이 있는 법이다.

“집에 가자~”

몇 해 전에 돌아가신 어머니께서 병원에서 틈만 나면 이 말씀을 하셨다. 몸이 다 나았으니 집에 가자는 뜻이 아니라 나을 가능성이 없으니 병원에 있을 필요가 없다는 것을 그렇게 표현하신 것이다. 그 속엔 병원비에 대한 부담을 자식에게 지우게 하고 싶지 않다는 바람도 담겼으리라.

그때, 어머니께서 곧 닥쳐올 죽음을 받아들이고 있었던 것처럼 나 역시 어머니께서 오래지 않아서 돌아가신다는 사실을 알고 있었다. 그러나 어쩌면 기적이 일어날지도 모른다는 1%의 기대와 어머니를 포기할 수 없다는 99%의 감정 때문에, 집에 가고 싶다던 어머니 말씀을 들어드리지 못했다.

2년 후 장모님께서 돌아가셨을 때도 “집에 가자~”는 말씀을 하셨다. 오랜 세월 병원을 오가며 병마와 싸우셨고, 그동안 잘 버티셨지만 결국 암이 종착지였다.

투병 기간이 길었던 만큼 그때의 장모님은 임종을 맞이할 마음의 준비를 잘 하셨던 것 같다. 가족들 역시 장모님의 마지막을 자연의 순리로 받아들이고 있었다.

그러나 내가 그랬던 것처럼 처가의 가족들은 마지막 순간까지 포기하지 않았다. 그렇게 장모님은 중환자실에서 산소호흡기에 의지하여 하루하루를 버티다가 돌아가셨다. 그때 장모님은 간간이 말을 할 수 있었는데 그때마다 “집에 가자~”는 말씀만 하셨다.

내가 두 어머니를 떠나보내며 들었던 “집에 가자”라는 말은, 정들었던 집에서 가족들의 배웅을 받으며 마지막을 맞이하고 싶다는 바람일 수도 있음을 ‘병원에서 죽는다는 것’을 읽으며 깨달았다.

작가 야마자키는 소화기 외과의 8년 차였을 때 심리를 연구한 미국 정신과 의사인 엘리자베스 퀴블러 조스의 ”죽음과 죽어감“을 읽고, 심한 내면의 충격을 받았음을 고백했다. 지금까지 자신이 해왔던 소생술 같은 몇 가지 의료행위가 그저 무의미한 행위였음을 깨달은 것이다.

가족과 의료인은 환자에게 진실을 전하지 않는 것을 당연시하는 경향이 있기에 대부분의 말기 암 환자는 자신의 실상을 모른 채 투병을 하면서 과잉치료나 의미 없는 연명 치료를 받는 것이 현실이다.

그리고 죽음이 일상적인 것이 아닌 만큼 그 과정을 잘 모르는 환자나 그의 가족들은 죽음을 맞이하는 방법까지 의료진에게 보통 맡겨버린다.

저마다 복잡한 사정이 있겠지만 그래도 나을 가능성이 아예 없는 경우라면 남은 시간은 생을 마무리하는 사람 중심으로 움직여야 하는 것이 맞지 않을까?

‘병원에서 죽는다는 것’을 읽으며, 사람이면 누구나 맞이할 수밖에 없는 죽음으로 향하는 여정에 나를 대입해 보기도 하고, 또 소중한 사람들의 죽음을 되돌아보면서 눈물을 흘렸다.

작품성 있는 문학 작품의 유려한 문체와 흡인력 있는 스토리를 기대하고 읽으면 실망하겠지만, 누구나 맞이할 자신 혹은 가족의 죽음에 대하여 여타한 사유를 하기에 좋지 않을까 생각된다.

다시 가을.

책 읽기 좋은 계절이 돌아왔다. 더 늦기 전에 일독을 권한다.

- 듕국인에게 투표권을 부여하면 - 2021-09-25

- 작품성이 엿보였던 영화 자산어보 - 2021-09-24

- 병원에서 죽는다는 것 - 2021-09-12

덕구일보의 모든 콘텐츠는 저작권의 보호를 받습니다. 출처를 밝히고 링크하는 조건으로 기사의 일부를 이용할 수 있으나, 무단전재 및 각색 후 (재)배포는 금합니다. 아래 공유버튼을 이용하세요.